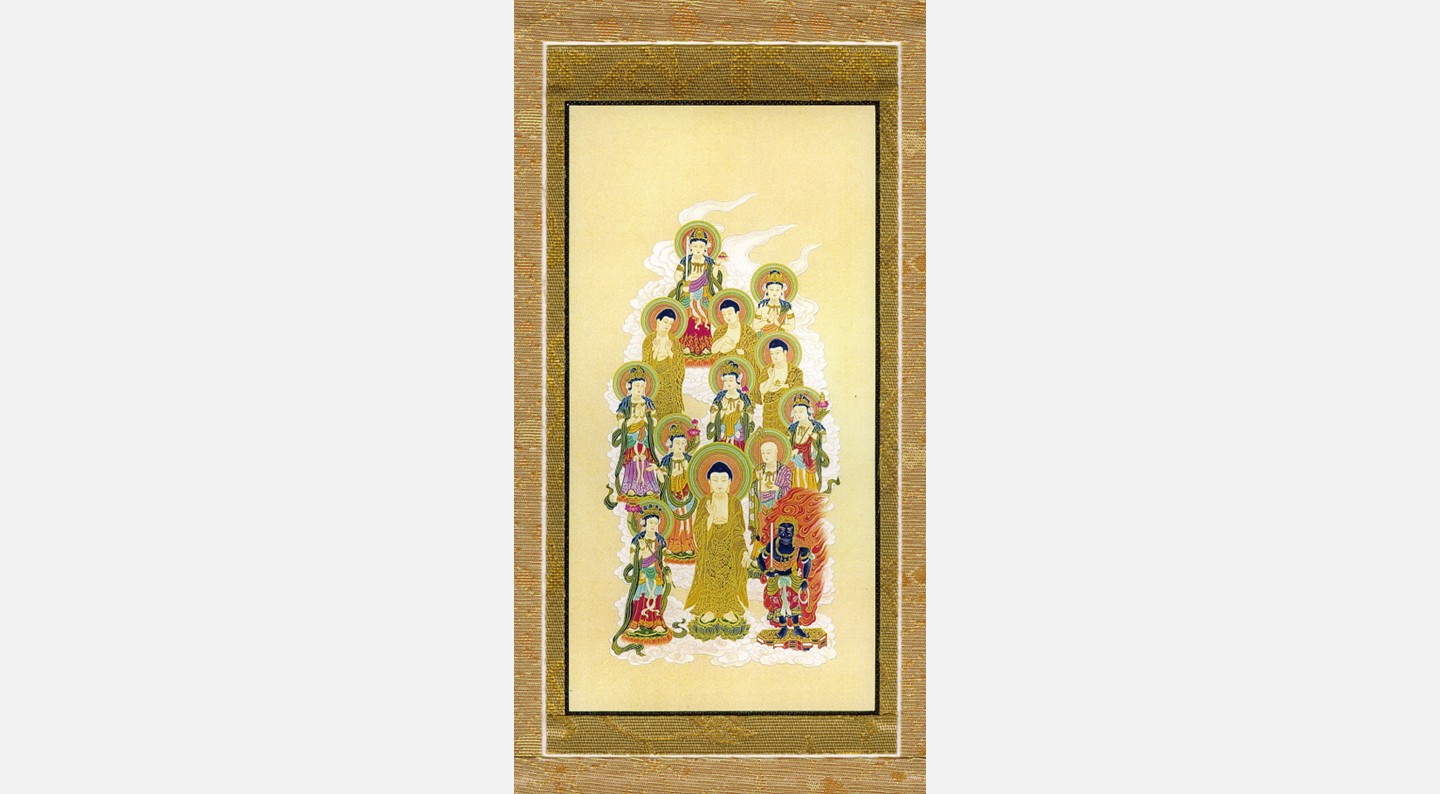

【お盆前に知っておきたい①】「十三仏掛軸」とは?

お知らせ・情報

お知らせ・情報

飾る意味と時期について

お盆が近づくこの時期、「十三仏掛軸を飾ったほうがいいの?」「お盆以外に飾ってもいいの?」といったご質問をいただくことがあります。

今回は、そんな疑問にお答えしながら、十三仏掛軸の意味や飾るタイミングについてご紹介いたします。

■ 十三仏(十三佛)とは?

「十三仏」とは、亡くなった方のご冥福を祈るために信仰されてきた十三尊の仏さまのこと。初七日から三十三回忌まで、年忌法要の節目に現れる仏さまが描かれており、故人の魂を極楽浄土へと導いてくださるとされています。

主な十三仏は以下の通りです(代表例):

不動明王(初七日)

釈迦如来(二七日)

文殊菩薩(三七日)

普賢菩薩(四七日)

地蔵菩薩(五七日)

弥勒菩薩(六七日)

薬師如来(七七日)※四十九日

観音菩薩(百箇日)

勢至菩薩(一周忌)

阿弥陀如来(三回忌)

阿閦如来(七回忌)

大日如来(十三回忌)

虚空蔵菩薩(三十三回忌)

真言宗では、一般的な十三仏に加えて、宗派の開祖である弘法大師(空海)を含む十四の仏さまが描かれ、「真言十三仏」と呼ばれます。

十三仏はそれぞれの仏さまが、節目ごとに故人を支えてくださる存在として、仏教的な死後の世界観に基づく信仰の中で大切にされています。

■ なぜお盆の時期に飾るの?

お盆は、ご先祖さまの霊がこの世に戻ってくるとされる大切な時期です。十三仏掛軸をお仏壇や祭壇のそばに飾ることで、ご先祖さまを迎える場にふさわしい荘厳な空間を整えることができます。

特に、初盆や年忌法要を迎える方にとっては、故人を丁寧に弔い、仏さまたちに見守っていただく意味でも、十三仏掛軸を飾ることが尊ばれています。

■ お盆以外でも飾っていいの?

はい。十三仏掛軸はお盆限定のものではありません。

通年を通して仏壇や床の間に飾っていただいて問題ありません。むしろ、日々仏さまたちに見守られながら手を合わせることで、日常の中に感謝と祈りの時間が生まれます。

また、年忌法要の際に特に意識して飾ることで、節目ごとの供養をより丁寧に行うことができます。

■ 現代の住まいに合う十三仏掛軸も

最近では、コンパクトなお仏壇に合うサイズや、モダンなデザインの十三仏掛軸も登場しています。当工房でも、モダン仏壇の雰囲気に合わせた十三仏掛軸のご提案が可能です。

「実家の仏間にあった立派な掛軸が大きすぎて、今の住まいには合わない…」

そんなお声にもお応えできますので、お気軽にご相談ください。

お盆の準備を通して、ご先祖さまへの思いをあらためて形にする良い機会です。十三仏掛軸の意味を知り、心を込めてお迎えできるよう、参考になれば幸いです。

一覧へ戻る

一覧へ戻る