【お盆前に知っておきたい➁】「精霊馬」とは?

お知らせ・情報

お知らせ・情報

「精霊馬」を飾る意味と時期について

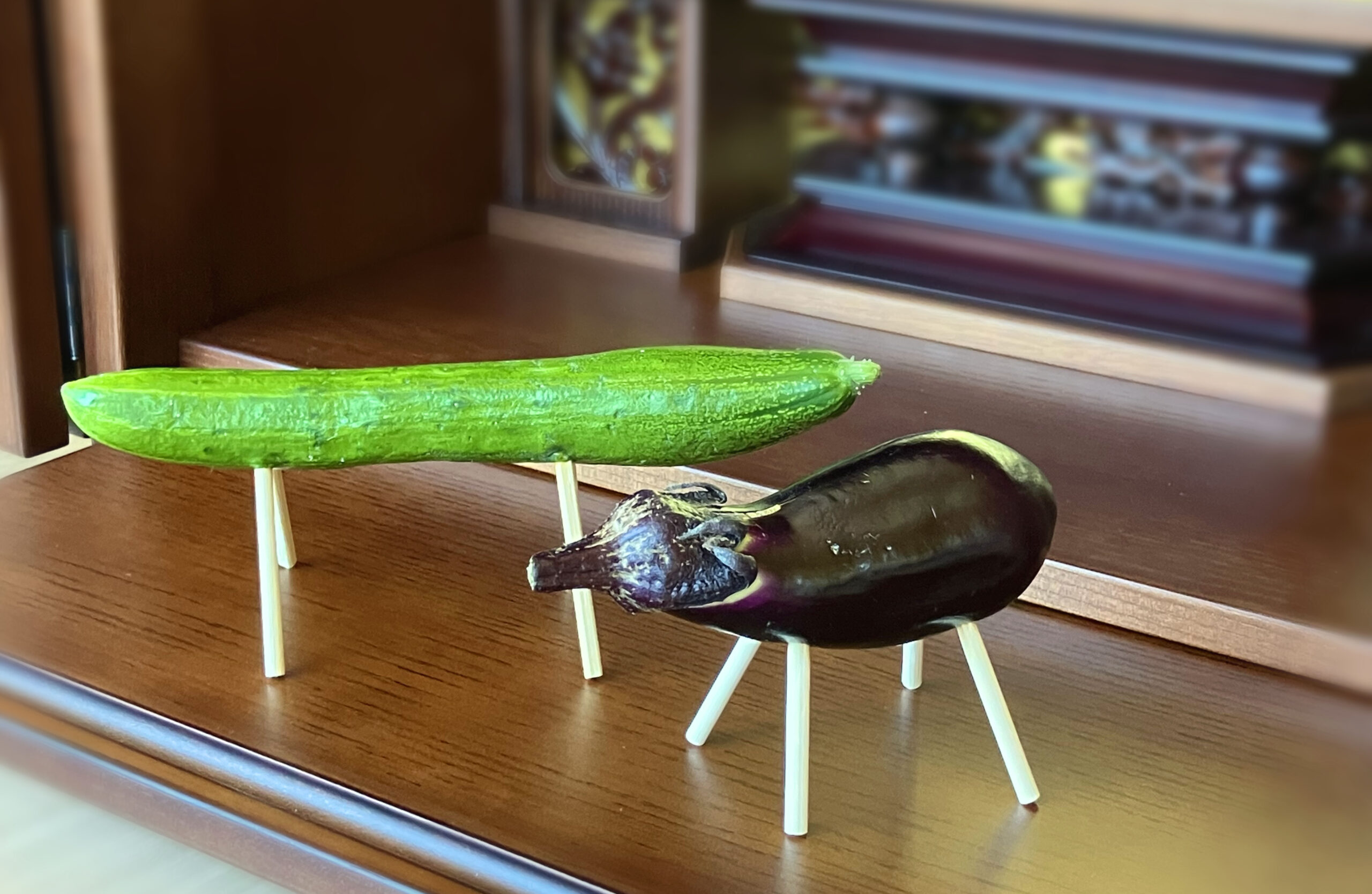

お盆が近づくと、精霊馬(しょうりょううま)という、なすときゅうりに割りばしをさして「牛」や「馬」の形にした飾り物を目にすることがあります。

「子どもの頃につくった記憶はあるけど、意味までは知らない」という方も多いのではないでしょうか。

今回は、お盆飾りのひとつとして知られる「精霊馬」について、その由来や飾る意味、飾る時期などをお話しします。

※諸説あり

■ 「精霊馬」とは?

きゅうりに割りばしやマッチ棒などを刺して「馬」に、なすに同じように脚をつけて「牛」に見立てたものです。

これはお盆にご先祖さまが乗ってこの世とあの世を行き来する“乗り物”とされ、古くから仏壇や精霊棚に飾られてきました。

■ きゅうりの馬=「早く来てほしい」

きゅうりの馬は足が速いことから、ご先祖さまに「できるだけ早く帰ってきてほしい」という願いが込められています。

お迎えの際に、少しでも早くこの世に戻ってきてもらうための「乗り物」として使われてきました。

■ なすの牛=「ゆっくり戻ってほしい」

一方、なすの牛は足が遅いため、「あの世へはゆっくり、名残惜しみながら戻ってほしい」という気持ちを表しています。

また、牛は荷物を運ぶ役割もあるため、ご先祖さまが供物をたくさん持ち帰ることができるように、という意味もあります。

■ 飾る時期と場所は?

精霊馬は、お盆の入りである 8月13日(または地域によっては7月13日) に合わせて飾ります。

場所は、精霊棚(しょうりょうだな)やお仏壇の前などに置き、きゅうりの馬を手前に、なすの牛を奥側に配置するのが一般的です。

お盆が明ける 16日 には、感謝の気持ちを込めて丁寧に片づけましょう。地域によっては川に流す風習もありましたが、現在では塩で清めて新聞紙に包んで処分する方法が多くなっています。

■ 現代の暮らしに合った工夫も

最近では、生野菜を使用しない「飾り用」の牛馬セットや、ミニチュア風のかわいらしいタイプも登場しています。マンションなどで生ものを飾るのが難しい場合や、小さなお仏壇にも無理なく飾れるよう工夫された商品です。

お仏壇の雰囲気に合わせて、手作りで可愛らしく仕上げるのも素敵ですね。

■ ご先祖さまへの「想い」を形に

精霊馬は、ただの飾りではなく、ご先祖さまを心から迎え、感謝と供養の気持ちを込めるための大切なしるしです。

お盆の準備を通して、あらためてご先祖さまとのつながりを感じ、心穏やかな時間を過ごしていただけたらと思います。

一覧へ戻る

一覧へ戻る